Pays enclavé d’Asie du Sud-Est, sans accès à la mer, le Laos fut longtemps le pays du monde avec le moins d’infrastructures de transport. Mais depuis décembre 2021, la ligne de chemin de fer du Lao China Railway traverse le Nord du pays sur 414 km entre la frontière chinoise et la capitale Vientiane, non loin de la frontière avec la Thaïlande.

Sur le quai, à chaque nouveau départ, le même rituel. On prend la pause devant la voiture, des compagnons de voyage immortalisent cet instant historique : le tout premier trajet en train. Certains ont une petite appréhension au moment d’embarquer à bord de leur voiture. Des hôtesses, masquées et portant des lunettes de protection, donnent les consignes avec fermeté. Les hésitants s’engouffrent finalement dans la voiture, pressés par d’autres voyageurs plus sûrs d’eux. L’automotrice à la livrée rouge, blanche et bleu – les couleurs du drapeau laotien – peut accueillir jusqu’à 720 passagers. Elle vient de Boten, dans le nord du pays, à la frontière chinoise et se dirige vers Vientiane, la capitale.

Le Laos découvre le train. A l’intérieur, l’émerveillement est toujours d’actualité. Ici, la plupart des voyageurs ne sont pas blasés, ils ne vivent pas leur trajet plongé dans leur téléphone portable ou dans les bras de Morphée. Si les téléphones portables sont sortis, c’est pour se prendre en photo confortablement installé à sa place ou pour filmer le paysage qui se déroule sous leurs yeux. La vitesse est grisante. 160 km/h en vitesse de pointe (le réseau permet également aux trains de fret de rouler jusqu’à 120 km/h). Si on est loin de la grande vitesse ferroviaire, ces performances représente un bond immense pour le pays. Jamais un transport terrestre n’était allé aussi vite au Laos. Les trains circulant sur la ligne Vientiane – Boten offrent aux voyageurs trois catégories de prix. Voiture de 1ʳᵉ et 2ᵉ classe pour les automotrices et classe normale pour les trains ordinaires, plus lents. Les prix sont élevés. Par exemple, pour un aller entre Vientiane et Luang Prabang, la 1ʳᵉ classe coûte 383 000 Kip (près de 21 euros), la 2nde classe 242 000 kip (13 euros) et la place dans un train ordinaire 172 000 kip (9,40 euros). Des sommes que la plupart des Laotiens ne peuvent pas payer. Le train reste aujourd’hui réserver aux classes moyennes supérieures et aux touristes. Mais, l’arrivée du train a bouleversé le paysage du Nord du pays et imprime de sa présence la rétine du paysan qui cultive sa terre comme celle du commerçant qui attend un chargement venu de Chine.

Gain de temps

Avant le train, le trajet entre Vientiane et Vang Vieng durait 4 heures contre un peu plus d’1 heure aujourd’hui, tandis que celui entre la capitale et Luang Prabang s’accomplissait en huit heures. Un voyage pénible, surtout pendant la saison des pluies, sur la vieille route nationale 13, construite par les Français dans les années 1930, portant alors le nom de « route coloniale 13 ». En train, l’ancienne capitale n’est plus qu’à 2 h 05 de l’actuelle. Jusqu’à la fin des années 1990, le Laos était considéré comme le pays comptant le moins d’infrastructures de transport du monde. A part quelques routes construites à l’époque de l’Indochine française, les principales voies de communication du pays étaient alors le Mékong et quelques-uns de ses affluents. La section laotienne du fleuve est longue de près de 2 000 km dont 1 865 km sont navigables quand les eaux sont hautes.

Avec le rail, le gain de temps est encore plus marqué en direction du Nord. Ainsi, pour rejoindre la ville de Luang Namtha, capitale de la province du même nom, les voyageurs devaient entreprendre un long périple qui pouvait durer plus de deux jours selon l’état des routes (la saison des pluies aggravant tous les ans les conditions de circulation). En train, Luang Namtha n’est plus qu’à 3 h 17 de la capitale !

La section laotienne de l’infrastructure relie Vientiane à Boten, petite ville à la frontière avec la Chine où la ligne rejoint Kunming via Mohan, Puer et Yuxi. Longue de 414 km (sur une ligne de plus de 1 000 km), elle constituait, à l’occasion de sa mise en service le 3 décembre dernier, la première grande ligne de chemin de fer de ce pays enclavé. Une petite ligne de 3,5 km reliait certes la gare thaïlandaise de Nong Khai à son homologue laotienne de Thanaleng permettant ainsi de franchir la frontière en quelques minutes depuis mars 2009. Opéré par les chemins de fer thaïlandais (SRT), il a repris ses deux circulations quotidiennes en septembre dernier après une longue interruption à cause des restrictions sanitaires Covid. Les autorités laotiennes ont d’ailleurs supprimé toutes les restrictions d’entrée sur le territoire au début du mois de janvier 2023.

Un chainon des Nouvelles routes de la soie

A terme, cette nouvelle ligne de chemin de fer doit permettre à la Chine d’accéder au gold de Siam et au réseau ferré de l’Asie du Sud-Est en permettant la liaison ferroviaire entre Kunming, capitale de la région chinoise du Yunnan et Singapour via la Thaïlande et la Malaisie.

Les travaux ont débuté en 2016. Le 20 octobre 2021, les premiers essais ont commencé sur la future ligne de chemin de fer qui relie aujourd’hui Vientiane à Boten, petite ville à la frontière avec la Chine avec la circulation d’un premier train parti de la capitale laotienne. Boten était jusqu’en 2011 – année de l’interdiction des casinos – une petite bourgade frontalière entièrement tournée vers les jeux d’argent. 10 ans après, la prospérité semble y être de retour. Première gare en territoire laotien, Boten a vocation à devenir un hub important. Yunnan Haicheng Industrial, groupe privé chinois, y a décroché une concession de 50 ans et espère y attirer les entreprises chinoises. Alors que le gouvernement chinois vient de lever toutes les restrictions liées au Covid, la Zone économique spéciale (ZES) devrait prospérer. De ces confins septentrionaux, la ligne de chemin de fer transperce des montages, franchit le Mékong juste au nord de Luang Prabang avant de découvrir la plaine jusqu’à la capitale Vientiane juste après Vang Vieng.

En absence d’une culture ferroviaire dans le pays, les autorités ont dû lancer des campagnes de prévention sur les dangers du rail. Ainsi, avant la mise sous tension de l’infrastructure, Il a été conseillé aux résidents vivant à proximité du chemin de fer de rester à l’écart des caténaires et des installations électriques. Les autorités ont également rappelé qu’il était interdit de traverser n’importe quelle partie des chemins de fer, sauf aux passages autorisés. Ce qui peut sembler une évidence dans les pays du train est résolument nouveau au Laos…

Luang Prabang, un patrimoine unique

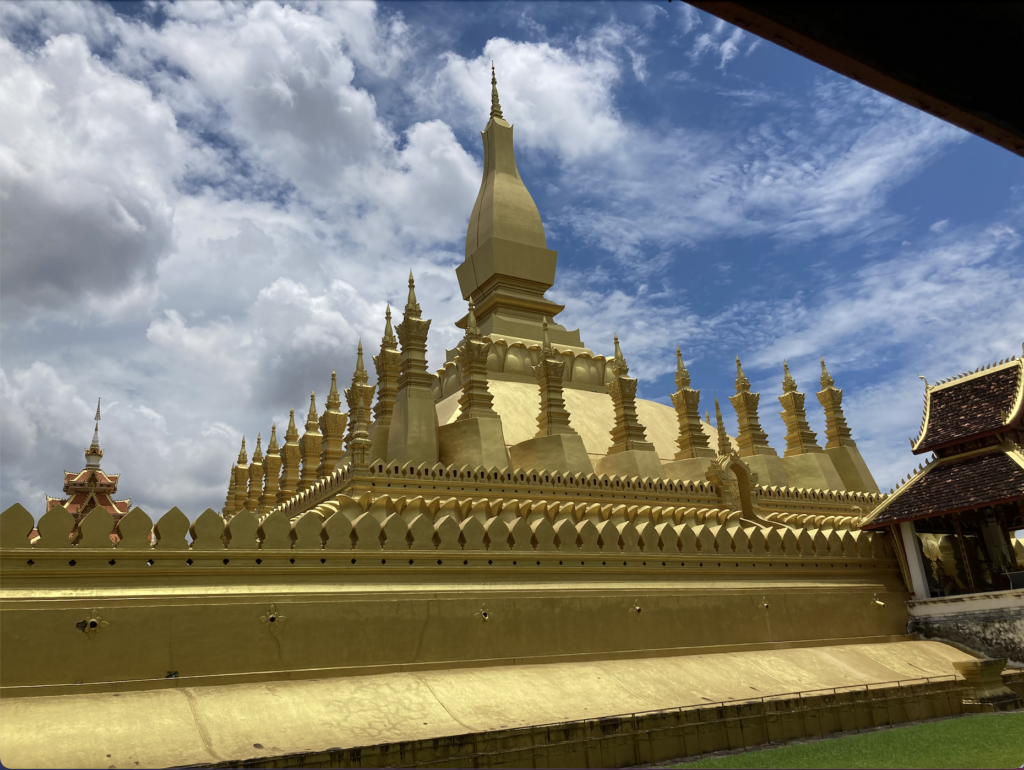

Nous sommes en gare de Luang Prabang, la deuxième plus grande du Laos après celle de la capitale Vientiane. Immense construction de verre et de métal, son architecture s’inspire (librement) du célèbre Vat Xieng Thong, un temple de Luang Prabang bâti au XVIe siècle. La gare a été édifiée assez loin de la ville. Il faut près de 30 minutes en bus pour relier le centre historique.

Dans son histoire Luang Prabang a plusieurs fois été mise à sac. La dernière fois, en 1887, ce fût par d’anciens soldats chinois expulsés au Tonkin à la suite de la révolte des rebelles Taiping regroupés au sein de l’alliance des Pavillons noirs. La ville est ensuite brièvement occupée par les troupes du roi de Siam. Le Royaume de Luang Prabang est né de la division en trois entités du Royaume du Lane Xang (Royaume du Million d’éléphants), le premier État unifié sur le territoire du Laos fondé au XIVe siècle par le prince Fa Ngum (les deux autres royaumes créés à la chute du Lane Xang en 1707 étant le Royaume de Vientiane et le Royaume de Champassak). Il devient alors un protectorat français en 1893 pour échapper à l’annexion par la Thaïlande. Malgré les destructions des guerres successives qui ont jalonné son histoire l’ancienne capitale entretient aujourd’hui encore un patrimoine religieux immense. Au XVIIIe siècle, la ville comptait 65 monastères. Il en reste aujourd’hui une trentaine, dont 22 dans le secteur sauvegardé. Caractérisé par ses immenses toits pointus en tuiles plates – deux ou trois selon les temples – qui descendent par plans successifs jusqu’à quelques mètres du sol, le style de Luang Prabang s’oppose à ceux de Vientiane et de Xieng Kouang.

Difficile d’accès et préservée des bombardements américains de la « guerre secrète », Luang Prabang est classée en 1995 au Patrimoine mondiale de l’humanité de l’Unesco qui considère la ville comme « la mieux préservée d’Asie du Sud-Est ». Bâtie sur une péninsule formée par le Mékong et la rivière Nam Khan, elle est cernée par des montagnes comme les monts Phou Thao et Phou Nang. Pour apprécier la beauté du site, il suffit de monter en haut du mont Phousi, où un stupa a été construit au début du XIXe siècle. Tous les soirs, à l’heure du coucher de soleil, les touristes sont nombreux à avaler les quelque 300 marches qui mènent au sommet. Si vous vous voulez profitez d’un peu de quiétude, effectuez l’ascension tôt le matin. En plus de la tranquillité, la montée s’effectue alors quand la température est la plus fraiche. Les vieilles maisons chinoises, les temples et les stupas étincelant dans le soleil, les grandes maisons coloniales françaises fraichement restaurées, la vie au rythme de l’eau le long des rives du Mékong et de la Nam Khan : la ville a un incroyable charme. Pierre Desproges, dont le père dirigeait l’école primaire de la ville, a passé une année à Luang Prabang. L’humoriste – plutôt pudique sur son enfance – confiait peu avant sa mort : « Je n’ai jamais revu dans ma vie d’endroit aussi merveilleux ». La maison des Desproges, une maison classée du centre historique de la ville, a été rénovée dans les années 2000 et accueille aujourd’hui les locaux de l’Institut de France.

Depuis que des vols directs permettent d’accéder à l’ancienne capitale, celle-ci est devenue un important centre touristique. Des pensions et des hôtels ont ouvert un peu partout en ville et aux alentours. Mais la crise sanitaire est passée par là. Partout, des panneaux « à vendre » et des devantures closes. Alors que la ville accueillait 450 000 touristes en 2019, un record !

Une gare comme un aéroport

Comme la plupart des gares construites sur cette nouvelle ligne, la gare est immense et semble surdimensionnée par rapport au nombre de trains qui y passent. A l’instar des autres gares du réseau, on ne pénètre pas librement dans l’enceinte ferroviaire. Un imposant dispositif de sécurité – semblable à un aéroport – filtre les voyageurs, passe leurs bagages aux rayons X et contrôle leur identité. L’alcool étant interdit dans les gares et dans les trains, même les bouteilles de gel hydroalcooliques sont confisquées…L’expérience globale de la gare laotienne ressemble à celle que le voyageur vit dans n’importe quel aéroport.

Le trajet jusqu’à Vang Vieng est court – quelques dizaines de minutes, mais spectaculaire. Le relief a obligé les ingénieurs à construire de nombreux ouvrages d’art. Sur l’ensemble de la section laotienne de la ligne, ce sont 167 ponts et 75 tunnels qui ont vu le jour. Près de 47 % du parcours sur la section laotienne de la ligne s’accomplit ainsi à travers ces tunnels qui effacent les montagnes. Quand, l’un d’entre eux s’achève, le paysage explose. Montagne, jungle dense, rizière, çà et là des villages formés de quelques maisons en bois au milieu desquelles jouent les enfants, volettent quelques poules, grognent quelques cochons.

Le nouveau visage de Vang Vieng

La gare de Vang Vieng est également assez loin du centre de la petite bourgade, mais offre dès la sortie du train une vue magnifique sur la région. Après une dizaine de minutes de trajet accompli en voiture, la petite ville apparait, dominée par d’imposants pitons de roche karstiques, d’où émergent une végétation luxuriante et touffue.

Simple étape entre Luang Prabang et Vientiane depuis le XIVe siècle, Vang Vieng s’est développé une première fois quand l’armée de l’air américaine y a établi une base en soutien au pouvoir royaliste établi à Luang Prabang.

Puis, Vang Vieng est devenu à la fin des années 1990 une étape de choix dans le parcours des routards recherchant fêtes débridées et drogues abondantes et peu chères. Le village endormi est rapidement devenu méconnaissable, l’économie locale dépendant de ce tourisme particulier. Des bars se sont installés sur la Nam Song pour accueillir les fêtards qui descendaient la rivière sur des chambres à air de roues de camion. Des tyroliennes s’étirant entre les rives de la rivière sans aucune précaution de sécurité. A l’époque plus de 150 000 voyageurs visitaient le village tous les ans, dont un certain nombre ne revenaient pas vivants. Les habitants surnommaient ces hordes « les zombies ». Overdoses, accidents de la route, noyades : des dizaines de touristes y ont perdu la vie. Rien qu’en 2011, 27 touristes sont officiellement décédés à Vang Vieng ! Le bilan est a priori plus important, car la plupart des décès liés à la consommation excessive de produits stupéfiants étant rarement comptabilisés. Aujourd’hui, les pêcheurs locaux pensent que le lieu est hanté par les fantômes de tous ces jeunes morts dans la Nam Song…

Le gouvernement laotien a fini par prendre des mesures sous la pression de plusieurs chancelleries occidentales. En août 2012, les autorités ferment les bars sur la rivière, puis autorisent leur réouverture mais en limitant leur nombre. Depuis, la ville a amorcé un changement important en tentant d’attirer un nouveau public, notamment venus des pays asiatiques. De nombreux Coréens ont notamment fait de la ville une destination de choix à la suite du succès d’une série de téléréalité tournée dans la région en 2014. Vang Vieng s’est assagi et pari aujourd’hui sur ses beautés naturelles. La bourgade semble également vouloir devenir la destination laotienne phare des activités « funs ». Location de buggys, baptême de parapente et même tour de montgolfière pour embrasser d’un regard l’incroyable paysage karstique qui enserre la ville. Des nouvelles activités ont vu le jour autour de Vang Vieng comme l’escalade de cascades, la descente en rappel des pitons kartisques ou encore la tyrolienne sur des sites aujourd’hui sécurisés. Les randonnées et les visites des nombreuses grottes de la région et des « lagons » aux eaux cristallines valent le détour à Vang Vieng. La petite ville permet de profiter de quelques jours dans la nature avant de partir vers la capitale Vientiane.

A travers la plaine

Départ à 14 h 43 de la gare de Vang Vieng. Très rapidement, juste après un court tunnel, on pénètre dans un nouveau paysage. Les montagnes s’adoucissent, deviennent des collines, la végétation devient plus luxuriante, la chaleur semble accabler encore un peu plus la plaine. Dans une petite heure, nous sont serons arrivés à Vientiane Station.

En cette saison des pluies, les rizières sont inondées et reflètent le ciel et ses nuages lourds de la mousson. Des hommes, des femmes, des enfants travaillent les pieds dans l’eau. Dominé par des montagnes aux sommets arrondis et couvertes d’une jungle touffue où, ici et là, des buissons de bambous percent la canopée. De juin à octobre, l’Asie du Sud-Est se pare de toute la palette du vert. On parle alors de « saison verte ».

Arrivée en gare de Vientiane, les voyageurs quittent rapidement le quai. Sauf quelques-uns d’entre eux qui tentent de prendre une dernière image du train, prise face à la motrice. Mais, des agents de sécurité interdisent formellement cette partie du quai. La déception s’atténue rapidement avec une dernière pose devant le train. Déjà, des agents d’entretien, reconnaissables à leurs polos jaunes, investissent chaque espace. La gare doit être en permanence immaculée.

Vientiane, une capitale en mutation

Fondée au XVIe siècle pour devenir la capitale du Lane Xang, Vientiane a connu une histoire mouvementée. Occupé par les Thaïs, ravagé par les Birmans, puis capitale du protectorat français, elle a aussi subi les affres de la guerre civile. Les différentes influences – Français, Vietnamiennes et surtout Chinoises – sont toujours bien visibles.

Au détour d’une vieille villa française du XIXe siècle, j’aperçois la place de la Fontaine et peine à le reconnaitre. Elle est complètement transformée. Un skate park y a même élu domicile !

La capitale laotienne a beaucoup changé ces dernières années. Elle s’est élevée avec la construction de buildings. Dans le centre, les trottoirs ont été refaits et il passe plus de voitures dans une rue en une heure que dans toute la ville en une semaine à la fin du XXe siècle. Les investissements chinois ont transformé son visage, notamment sur la rive du Mékong, une imposante promenade bétonnée a vu le jour. Tout comme un temple taoïste. Les familles s’y promènent en fin d’après-midi, font des emplettes dans le marché qui s’y tient tous les soirs. Des grappes de sportifs suent ensemble à l’occasion de séances d’aérobic, dirigées à un rythme effréné par des coachs sur-vitaminés. Malgré la chaleur et le taux d’humidité record, des sportifs effectuent des exercices ou du jogging. Une petite fête foraine a également élu domicile le long du fleuve, les cris de joie des enfants remontant par vague vers la promenade.

Installé au coin des avenues Lan Xang et Khu Vieng, le Talad Sao – le marché du matin – a été partiellement remplacé par un petit centre commercial (dont la plupart des stands étaient fermés au moment de notre visite, la crise sanitaire étant passée par là).

Le chemin de fer, cadeau empoisonné de la Chine ?

La construction de cette ligne nouvelle a un prix. Et il est élevé. L’endettement total, domestique et extérieur, a atteint en 2021 88 % du PIB selon la Banque mondiale, ce qui est moins que la France. Mais, pour un pays comme le Laos, cette dette est pratiquement insoutenable. Son poids pour l’économie de ce petit pays enclavé et faiblement peuplé (un peu plus de 7 millions d’habitants) pose question. Les services de la dette s’élèveront à 1,3 milliards de dollar par an entre 2023 et 2026 faisant craindre un possible défaut de paiement. D’ailleurs, l’agence de notation Fitch a déclassé en août dernier la note du pays.

La Chine est le premier investisseur étranger dans le pays. Selon le ministre laotien de la Planification et de l’Investissement, Khamjane Vongphosy, repirs par le quotidien laotien The Vientiane Times dans son édition du 19 juillet dernier, ces investissements cumulés représentent près de 15,8 milliards d’euros. En tout ce n’est moins de 833 projets qui sont financés par le puissant voisin toujours selon le ministre. L’autoroute Vientiane-Vang Vieng, la première du pays, zones économiques spéciales (ZES) à Boten, à Bokéo, dans le district de Ton Pheung au cœur du Triangle d’or, dans la périphérie de Vientiane, réseau électrique, barrages et centrales hydroélectriques et surtout la ligne de chemin de fer Boten – Vientiane, dont le coût global est estimé à 5,9 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros). Le Nord du pays est transformé en profondeur par la Chine, qui dispose avec ses ZES de véritables enclaves chinoises au cœur du Laos. On y paye en Yuan, on y parle Mandarin ou Cantonais et la très grande majorité des gens qu’on y croise viennent de l’autre côté de la frontière.

La Chine a surtout investi au Laos à partir de 1997, profitant de la crise économique qui secoue alors la Thaïlande, à l’époque principal partenaire économique du pays, pour prendre sa place de partenaire privilégié. Une tendance qui devrait s’accentuer dans le futur… Avec la nouvelle ligne de chemin de fer, le Laos devient le premier pays connecté au réseau ferré chinois grâce à une technologie chinoise.

Un restaurateur français d’origine laotienne explique sous couvert d’anonymat : « Le Laos s’est beaucoup développé, mais la présence chinoise est de plus en plus forte. Je crains pour l’indépendance du pays… Bientôt, ce sera la Chine ici. Le Laos est un petit pays… C’est impossible pour le gouvernement laotien de refuser quoi que ce soit aux Chinois. En plus, les gens sont en colère. Les chantiers financés par la Chine ne profitent pas aux Laotiens. Tous les emplois sont occupés par des Chinois. »

Cette peur diffuse d’une perte de souveraineté revient souvent chez nos interlocuteurs laotiens. Le pays entretient depuis toujours avec ses puissants voisins des relations tendues. Birmans, Thaïs, Vietnamiens, Chinois ont tenté d’asservir le Laos.

Le rail, avenir économique du Laos ?

Le pays partage des frontières avec le Cambodge (541 km) au sud, la Chine (423 km) au nord, la Birmanie (235 km) au nord-ouest, la Thaïlande (1 754 km) à l’ouest, et le Viêt Nam (2 130 km) à l’est. Le pays pourrait profiter de cette position stratégique pour devenir un carrefour important des échanges dans la région. A condition de disposer d’infrastructures de transport et de communication efficaces et fiables. Dans ce contexte, la mise en service de la nouvelle ligne de chemin de fer a changé la donne. Le Laos a acquis une réelle importance géostratégique. Les retombées économiques liées au tourisme sont également prometteuses.

Au-delà de ces considérations économiques et politiques, le train est devenu une véritable source de fierté pour les Laotiens et marque pour beaucoup l’entrée du pays dans la modernité. Si la présence chinoise inquiète, tout comme le poids de la dette, l’avènement du rail offre à coup sûr de nouvelles opportunités pour un pays parmi les plus pauvres d’Asie.

Samuel Delziani